2022.01.17

知っておくと役に立つかも【健康編】

毎日寒いですね。

ホッカイロが欠かせなくなった

富山オフィスマネージャー平野です。

雪も降ってます。今週は大寒波とも聞きました。

オミクロんさんも今週末は増加してました。

皆さんは体調崩されてないですか?

暖かくしてお過ごしくださいね。

今日は知っておくと役立つかもしれないライフハックをご紹介。

風邪をひきそうなときは首の後ろを温める!

体が冷えると免疫力が低下しウイルス感染を招きます。

首の後ろにカイロ(タオルや布で巻く)を当てて温めると体調回復へ。

のどの痛みには大根をはちみつ漬けにして汁を飲むと効く!

大根の消炎作用とはちみつの抗菌作用で炎症を和らけます。

副作用の心配もないので子供にもおすすめ。

苦い薬を飲む前に氷をなめると苦みを感じにくい!

氷をなめることで舌の感覚が麻痺し、すぐに薬を飲めば苦みも感じないので

薬が苦手な子どもにもおすすめ。(のどに氷がつまらないよう注意)

もちろん、絶対の効果の保証はないですが、知っておく、やってみる価値はありそうですよね?

何よりも基本の手洗いうがいを忘れずに

少しでも体調がすぐれないときは、ゆっくり休養を取りましょう!

2021.12.15

寒いやん…ヒートショック対策はしっかりして!

今週の週間天気予報は雪だるまがいましたよ。。。

冬支度はお済ですか?

最近、断捨離をがんばるも家のダイエットは結果が出ない…

私自身は…

すみません、オフィスマネージャー平野です。

今回はヒートショックが起こる原因と対策を

ご紹介したいと思います。

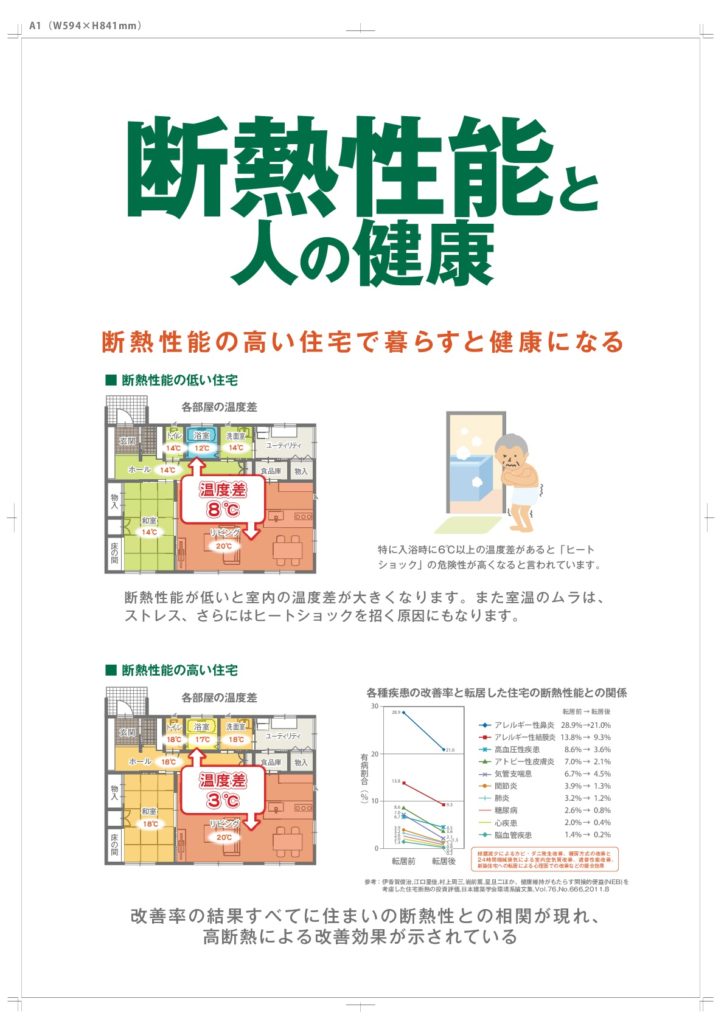

「ヒートショック」とは・・・

暖かい場所から寒い場所へ移動したときに、急激な温度変化によって

血圧が大きく変化することが原因で起こる健康障害です。

失神、脳梗塞、心筋梗塞や不整脈などが引き起こされ、

浴室で起こると転倒の危険や、湯船で溺れるなど、命に関わる場合もあります。

ヒートショックが起こる過程

1.ぽかぽか暖かいリビングから気温の低い脱衣所へ(寒さで血管が収縮→血圧上昇)

2.裸になった状態で寒い浴室に入る(血管収縮が加速→さらに血圧上昇)

3.ぽかぽか暖かい湯船にしばらくつかる(血管拡張し、しだいに血圧低下)

4.風呂上り、再び気温の低い脱衣所へ(寒さで血管収縮し→血圧上昇)

このように寒いところと暖かいところへ行き来することで

血圧が乱高下して引き起こされます。

特に、

6℃以上の気温の変化

を繰り返すとさらに危険と言われています。

(Wood link Lavoさん資料参考)

ヒートショック対策

身体を露出させる脱衣所や浴室、トイレを温かくすることで、

ヒートショックは予防できます。

1.脱衣所や浴室、トイレに暖房器具設置または断熱改修

冷え込みやすい場所を暖房器具で温めることは、

効果的なヒートショック対策の一つです。

また、窓まわりは熱が逃げやすい為、内窓を設置するなどの断熱改修をしたり、

浴室をユニットバスへ改修することでも断熱性は向上します。

2.入浴前にシャワーで浴室を暖める

今日からできる対策です。

入浴前に冷えた浴室を暖かいシャワーで暖めてから

入浴するだけでも温度差を小さくすることができます。

3.夕食前・日没前の入浴

夕食を食べる前、日没前に入浴することも良い対策法です。

食後1時間以内や飲酒時は、血圧が下がりやすくなるため、入浴を控えた方が安心です。

また日中は日没後に比べ、外気温が比較的高く、脱衣所や浴室がそれほど冷え込まないことに加え、

人の生理機能が高い午後2時~14時のうちに入浴することで、温度差への適応がしやすいためです。

4.湯温設定41℃以下

人によって影響は異なりますが、お風呂のお湯の温度は

41℃以下にしておくことをお勧めします。

自分たちは大丈夫でも、ご両親や祖父母の方が高齢の場合、

何かしらの気を配ってあげる必要がありそうです。

まずは今日からできることを取り入れ、長期的に見て

改修工事や暖房器具の設置を検討してみてください!

家元ではエアコン取付工事や水廻りの交換などの

リフォームにも対応しております。

気になる箇所がおありの方はお気軽にご相談ください。

資料請求・お問い合わせ→http://kanazawaiemoto.jp/pamphlet/

2021.11.29

熨斗(のし)ってこういうことだったんだ

ホントに1ヶ月あっという間

11月もあと1ヶ月

やり残したことは事はないですか?

私はやり残したと言えばやり残しになるのかもしれませんが、

やりたい事が増えました

丁寧に生活したい、楽しみたいオフィスマネージャー平野です。

さて、お歳暮の時期もそろそろですね。

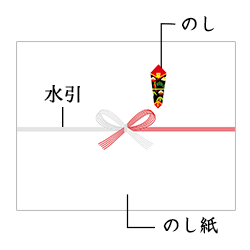

今日は「熨斗(のし)」について

熨斗紙って聞きますよね

水引きと熨斗を印刷した紙の事です。

贈り物を紙で包んで水引を掛ければ体裁が整ったということには

ならないんです。

その次に熨斗が必要になります。

日本の贈答の特徴で、

もともとは、アワビ貝を薄くのして干したもので生ものの象徴でした。

贈りものを紙で包むことと同様に

贈りものが神仏への供えものという思想に原点があるようです。

ですから、生もの以外の例えば、

反物や装飾品には熨斗を貼るのがしきたりで、

逆に生鮮品には贈り物自体が生ものなので熨斗は不要ということ。

本来のしきたり等も現在では、ずいぶん誤りがあるようです。

水引き

結び方の種類

蝶結び(花結び)

何度も結び直すことのできる蝶結びは

何度繰り返しても良いお祝い事や一般贈答に使われます

結び切り

本結びとも呼ばれ

二度とほどけないほどしっかりと固く

結ぶ結び方です。

一度結ぶと端を引っ張ってもほどけないようになっているので

「二度と繰り返さない」という意味があります。

弔事や婚礼、お見舞いなどに使われます。

紐の本数

慶事には基本的に奇数本数(3.5.7)が使用されます

一般的なのは5本です。

包む金額や状況に応じて使い分けます。

9本は「苦」を連想し縁起が悪い数字とされ使いません。

弔事には(2.4.6)の偶数本数で4本が基本です。

ちなみに慶事である婚礼には10本で偶数ですが、

これは両家が5本ずつ二重にした結びという考え方です。

いかがでしたか?

古い文化・しきたりですが、知っておくと

恥をかくことはないし、少し胸を張って

準備することができますね。