2018.09.10

今、密かに人気!「平屋の家」

こんにちは!富山ディレクターの佐伯です。

「平屋」と聞くと皆さんは

どのようなイメージを持ちますか?

定年退職をしたご夫婦がのんびり暮らすような家

というイメージを持たれる方も多いかもしれません。

しかし最近は平屋暮らしは若い世代に人気があるのを

ご存知でしょうか?

今回は、なぜ平屋が魅力的なのか、そのメリットをご紹介します。

1.シンプルでスムーズな生活動線

生活導線の中で苦労するのが階段の上り下りです。

洗濯物を運んだり、扇風機など季節の大きなものを運んだり、、、

平屋には階段がないのでできます。

2.子育ての安心感

階段がないので子どもが落ちてケガを負ってしまう

という心配がありません。

また、お母さんが2階で家事をしている間、

子どもをひとり1階に残すということもなく

常に気配を感じられ、子育てしやすい家と言えます。

3.家族とのコミュニケーション

例えば2階建ての家では、家族が帰ってきたら

分かるように、リビングに階段を持ってくるように

工夫が必要だったりします。

その点平屋の家は1階で全て部屋が完結しているため、

家族が帰ってきたときに分かるので

コミュニケーションも取りやすくなります。

3.老後の安心感

平屋にされる方のほとんどが、将来のことを考えて

バリアフリー設計にしたいと思われます。

毎日階段の上り下りをするのは大変なので

1階で生活が完結する平屋の家は安心です。

平屋の家は階段がないので、

子育てや老後が安心だったり、

家事が楽になったり、

家族の距離も近くなりそうです!

しかし、平屋の家を建てるにあたって、

デメリットもあります。

もちろん1階の面積が広くなるので

大きな土地が必要になります。

そうなると現実的に郊外の土地が多くなるので、

交通の便などについても考える必要があります。

また、1階面積が増えると坪単価が増えることになります。

自分たちが家に求めるものは何なのか優先順位をつけて、

少しお金をかけてでも平屋にするかどうか考えてみてください。

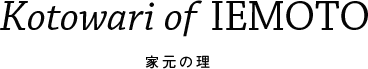

今週末は富山市高屋敷にて完成内覧会を

開催いたします。

テーマは「平屋のように住まう家」です。

寝室や生活に必要な部屋が全て1階にあり、

平屋のように暮らせる設計です。

詳しくはこちらから

是非ご来場ください!

2018.09.08

金澤文化部活動報告 『大樋美術館』

こんにちは!

ディレクターの竹内です。

本日は、金澤文化部の活動報告です!

前回の文化部では、和菓子作り体験を経験しました。

毎度毎度、楽しみな部活動です!

今回は、、、

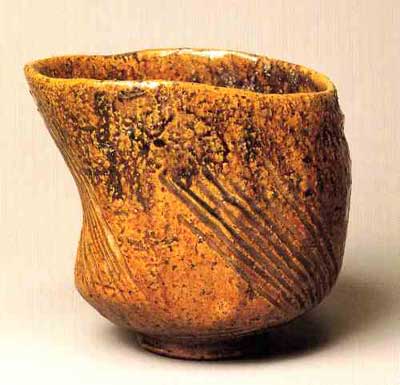

金沢に古くから伝わる焼物

大樋焼について

金沢市橋場町にある

大樋美術館さんで勉強してきました。

金沢っぽい建物で

二度見、三度見しちゃうカッコイイ建物の

奥を抜ければ美術館があります。

美術館までのアプローチもめちゃめちゃカッコイイです。

そもそも

大樋焼は皆さんご存知ですか?

大樋焼は、

歴史は古く、お茶の文化を広めようと考えた

加賀前田藩主五代前田綱紀の

時代から始まったそうです。

ロクロを使わず、手びねりとヘラによって

ひとつひとつ手作りで作られている焼物です。

作品を見ながら

大樋焼の時代背景や作った方の人柄などを

説明していただいて

歴史が大好きなスタッフは、

目を輝かせておりました。

歴史が、チンプンカンプンな

私でも、もっと聞きたい!!!

っと思っちゃいました。

現在、大樋焼は

現代美術の要素も取り入れているそうです。

歴史を守るだけでなく、

新しいことにも挑戦し続けています。

金澤の文化が常にアップロードして

進化し続けているお話しを聞いて

自分たちも、日々アップロードして

頑張っていこう!っと気合が入りました。

最後は、茶室で

大樋焼のうつわで美味しいお茶と

茶菓子をいただきました。

最高に美味しかったです!

金沢に生まれたて育ったのなら

お茶のご作法もしれっと

出来ればカッコイイですよね!!!

また素晴らしい金澤の文化にふれ

もっともっと金澤を好きになりました。

大樋美術館の皆さん

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します。

次は、どんな金澤の文化に

ふれられるのでしょうか。

次回の金澤文化部活動報告をお待ちください。

2018.09.05

台風後の対応について

全国的に大きな被害があった

今回の台風21号

北陸3県でも

樹木が折れたり、トタン屋根が飛んだり

外壁や窓、雨樋が壊れたりの被害が

出ております。

家元でも、被害を受け

現在、順次対応しております。

また、週末頃から雨の予報となっております。

屋根の一部が剥がれてしまった。

雨樋が破損した。

窓にヒビが入ってしまった。

など…

そのままにしておくと雨もれの原因となる

事もあります。

上記のような被害に合われた際は気軽にご相談頂ければ幸いです。

(火災保険が適用されるケースもありますので証書のほうご準備ください)