2022.05.14

新入社員挨拶《コーディネーター編》

皆さま、はじめまして!

今年からコーディネーターとして入社いたしました、

坂下斐露と申します!🙇♀️

さっそくですが、私の名前を絶対に読める️という方、

いらっしゃいますか?

名刺交換のたび私の名前の話題が出るので、

もはや持ちネタのようになっているのですが・・・

正解は「ひろ」と読みます!

是非覚えてくださると嬉しいです😃

さて、私も今回が初めてのブログです。

私のことを知ってもらえるように

自己紹介をしたいと思います。

出身は石川県金沢市です。

アートの街、金沢!で育ったからなのか、

趣味は油絵です🎨

出身大学である金沢学院大学の在学中、

一年生のときに油絵を初めて触ってから

今まで続けています。

みなさま、油絵というと敷居が

高いイメージがありませんか?

実はそんなことはありません!

私は道具さえ揃えてしまえば誰でも楽しく絵が

描けるジャンルだと思っています。

私が油絵を始めた理由も、

まさに「かっこいいから!」です😊

絵は小さい頃から描いていたので、

油絵特有の質感や凹凸に憧れていたという理由もあります。

せっかくなので、油絵の魅力も紹介させてください!

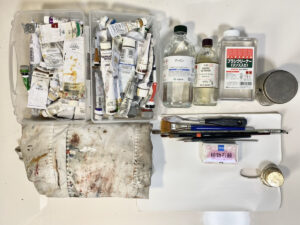

こちらが油絵セットです。

服を汚さないための

白衣と、絵の具、油、筆、紙パレット、油壺、

そして後片付けのための筆洗液と筆洗器、石鹸です。

私が愛用している絵の具はこれだけなのですが、

画材屋さんに行くと、もっともっとたくさんあります。

色によって価格は違いますし、乾く速度も違います。

季節によって変わりますが、

油絵は乾くまで平均2~3日かかります。

遅いもので1週間。

ですが乾いてしまうと元に戻すのは困難です。

ですから洋服やお部屋の壁に付着し、

完全に乾いてしまったら最後。

もう二度と落ちません。

しかしそれが油絵のいいところでもあります。

油絵の寿命をみなさんはご存じでしょうか?

なんと500年以上と言われています。

自分のそのときの思いや感情を

500年残せるなんて素敵だと思いませんか?

しかし大切なお洋服に500年ものの

思いを刻むわけにはいかないと思いますので、

みなさんも油絵に挑戦する際はくれぐれもお気をつけください!!

それではまた!

この記事を書いた人

2022.05.11

古い家を強くする補助金

日本に住む限り、いつどこで被害に遭うか分からない地震ですが、

新築を建てる際には、地震対策は当たり前になってきています。

「震度6強に2度耐えれる家」などの文言、耳にしますよね。

”せっかく買った家を壊したくない”

という思いで地震対策にこだわる方も多いと思いますが、

建物が強くなることは、

みなさんの命を守ることにつながっています。

今では地震対策に関しても様々な技術がありますが、

昔に建てられた家はどうでしょうか?

構造について考えられていたとしても、

今と同等の技術が盛り込まれているとは

考えにくいのが現実です。

そんな家と、そこに住むみなさんを守るために、

県単位で「住宅耐震化」や「耐震改修」などという名称で

支援をしていることがあります。

費用を〇割負担!補助金がでます!みたいな内容です。

石川県・富山県にもそれぞれあるので、

順番に説明していきますね

石川県では、

昭和56年(1981年)以前に建てられた住宅が対象となっており、

簡易的な耐震診断が原則無料ででき、

耐震改修を行う際の費用を150~200万円の間で補助してくれます。

補助額は市町村によるので、ご確認ください。

富山県も同様、

昭和56年(1981年)以前に建てられた住宅が対象となっており、

耐震診断の費用を2,000~6,000円の自己負担まで抑え、(通常5~10万円)

耐震改修にかかる経費を4/5補助してくれます。(※限度額100万円)

その他条件は市町村によりますので、ご確認ください。

※ページ下部に各市町村のリンクあり※

この制度の何がすごいか、

最低限の耐震改修のみの工事も可能ですし、

全面リフォームとも併用できるんです。

ご予算やご希望に合わせて、方法を選べます。

家元でもこれから着工するお客様がこちらの制度を利用し、

リフォームを進めているところなんです◎

実家のリフォームや、既存住宅のリノベーションなど考えている方は、

一度検討してみてはいかがでしょうか?

この記事を書いた人

2022.05.09

お家づくりの情報収集

皆さまこんにちは。

富山ディレクターの福嶋です。

GWが終わってしまいましたね。

しかし実は、このブログを書いているのはGW真っ只中です。

最近自分はディレクターではなくブロガーなんじゃないか?

と錯覚さえしてしまいます。

そんな話はさておき。

今回はタイトルにもあるように、

どうやってお家づくりの情報取集をしているか?

について書かせていただきます。

お家づくりのことって調べれば調べるほどわかりづらくて

面倒なことがたくさん出てきませんか?

名称・数値・各種費用などなど、僕も勉強のために初めて調べたときは

「なんだこの呪文の連続は」なんて風にも思っていました。

ネットで調べても情報量が多すぎて、

自分の場合、結局どれを信じたらいいの?

みたいな感覚になってしまうんですよね。

だからこそ、自分にとって必要な情報を

選び抜いていかないといけないわけです。

前置きが長くなりましたが、

「お家づくりのことを学ぶのにおすすめなツール3選」

をご紹介させていただきます。

①YouTube

・わかりやすい動画が多く、気軽に勉強できる

・いろんなお家のルームツアーが見られる

・再生速度が調整できる

まずはみんな大好きYouTubeです。

実は、お家づくりだけでなく、電化製品なんかもこの方法がおすすめ。

建築の詳しい専門的な知識はもちろん、

ルームツアーではこだわりなんかも聞けてすごく勉強になります。

再生速度が調整できるのもポイント高めです。

②Instagram

・デザインの写真がとにかく豊富

・最近はメーカーや品番を明記する人も多い

・後悔したポイントも掲載している場合も!

インスタはすでにやっている人の方が多いと思います。

デザインの写真だけでなく、おすすめポイントや後悔した点など、

更に実用的な情報も収集できるのでとても参考にしやすいです。

気に入った写真を保存しておけば、打ち合わせもスムーズに進められますね。

ちなみに家元のインスタアカウントはコチラになりますので、

ぜひフォローをお願い致します◎

こだわりの詰まった素敵なお家がたくさん掲載されています。

③Room Clip

・インテリアのデザインを探したい方にオススメ

・実際の暮らし方の写真が豊富で生活のイメージがしやすい

・収納の使い方を見たい人には必須

YouTubeとインスタに比べると使用頻度は高くありませんが、

収納の使い方を調べるときに必ず役立つアプリです。

「こういう収納の使い方もあるのか~」と感心させられることがよくあります。

いかがでしたか?

なんとなくお家づくりの学び方がわかりましたでしょうか。

それでもやっぱり、百聞は一見に如かず。

お電話でもお問合せフォームでも構いませんので、ぜひご相談にいらしてください。

お問合せフォームはコチラ

それではまた!